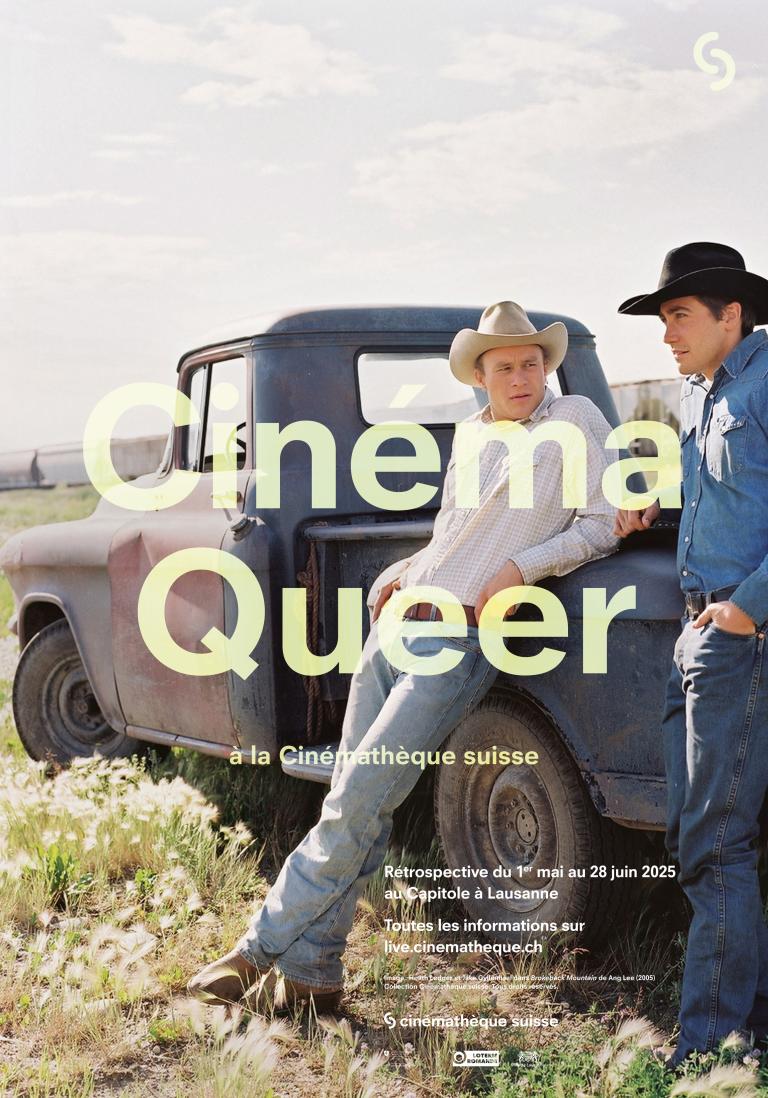

Als erster Teil der umfassenden Retrospektive, die dem Queer Cinema gewidmet ist, führt diese Filmauswahl, die von der Cinémathèque suisse in Partnerschaft mit der Stadt Lausanne und mehreren Vereinen angeboten wird, durch die Filmgeschichte von den 1930er-Jahren bis heute und hinterfragt dabei die LGBTI+-Darstellungen.

Die Werke, in denen queere Protagonisten vorkommen oder in denen die Geschlechtsidentität und die sexuelle Orientierung thematisiert werden, verbreiten sich zwar, doch die Rechte der LGBTI+-Gemeinschaften in zahlreichen Ländern werden weiterhin mit Füssen getreten und dort zusehends missachtet, wo transphobe und homophobe Ansichten immer mehr an Boden gewinnen. Daher scheint uns die Organisation einer Retrospektive über das queere Kino wichtig, um an nie erlangte Freiheiten zu erinnern. Und auch an die Tatsache, dass die Sichtbarkeit von Queer in der siebten Kunst erst seit Kurzem besteht, etwa so lange wie das Inkrafttreten der Ehe für all in der Schweiz vor weniger als drei Jahren.

Denn um Sichtbarmachung geht es bei dieser Retrospektive, oder vielmehr, bei diesen Retrospektiven. Dieser wichtige Zyklus wird in zwei Teile gegliedert: Während der erste Teil als Reise durch die Filmgeschichte konzipiert ist, wird der zweite, für Mai und Juni 2026 geplante Teil eine zeitgenössische Perspektive einnehmen. Das zweiteilige Programm soll die Entwicklung der Queer-Darstellungen im Film widerspiegeln, Identifikationsmodelle hinterfragen und auch das Ungleichgewicht innerhalb der Minderheiten thematisieren – Cis-Männer, Schwule und Weisse sind häufiger auf der Leinwand zu sehen als Frauen, Lesben, transgender und rassifizierte Menschen.

Obwohl jeder ausgewählte Film wichtig ist – vor dem Hintergrund seiner Epoche, seiner Produktion, seines Erfolgs und/oder seiner Einzigartigkeit –, erhebt die Auswahl weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch stellt sie den Beginn einer alternativen Vergöttlichung dar. Durch ihren Dialog skizzieren diese Werke die Umrisse einer anderen Filmgeschichte: die Geschichte derer, die versteckt werden und in die Versenkung verschwinden; die Geschichte derer, die unsichtbar zu sein haben.

Lange Zeit waren queere Charaktere inexistent oder dazu verurteilt, komische Figuren, Antagonisten, Kranke oder noch schlimmer, alles zusammen zu verkörpern. Doch seit den späten 1960er-Jahren – der Zeit der Stonewall-Aufstände und der sexuellen Befreiung – gibt es vielfältigere Darstellungen. Ein Beispiel dafür ist Queen Christina (1933), in der Greta Garbo ihre Geliebte flüchtig auf den Mund küsst. Eine alltägliche, reflexartige Geste, die die Natur ihrer homosexuellen Beziehung widerspiegelt, die ganz gewöhnlich anmutet, da sie nicht thematisiert wird.

Trotz unzähliger Zensuren (vom hollywoodschen Hays Code bis zum Verbot des kenianischen Films Rafiki im eigenen Land im Jahr 2018) hat sich das Queer Cinema einen Platz in der siebten Kunst erobert. Die Regenbogenfarben mögen zwar nicht immer für eine ideale Repräsentativität stehen, insbesondere in ihrer karikaturistischen Dimension, und sie sind in Relation zu ihrem soziohistorischen Kontext zu betrachten, doch sie haben zu einer Form der Sichtbarkeit und zu Identifikationsmöglichkeiten beigetragen.

Auf dieser Reise durch die Filmgeschichte, zu der wir Sie in den kommenden Monaten einladen, werden wir Sie gern begleiten. Wir freuen uns, Ihnen mit der Unterstützung der Stadt Lausanne ein Rahmenprogramm anzubieten, das in Zusammenarbeit mit mehreren queeren Personen und Vereinen zusammengestellt wurde, denen die Cinémathèque danken möchte; darunter Agnodice, Regenbogenfamilien, Ekivock, L-Check, die Klamydia's, Lilith, LWORK, Planqueer, Rainbowspot und Voqueer.

Loïc Valceschini