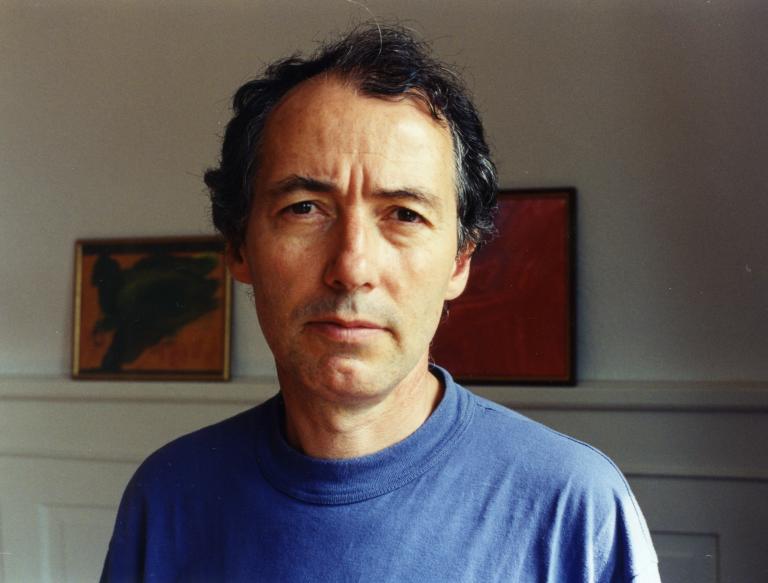

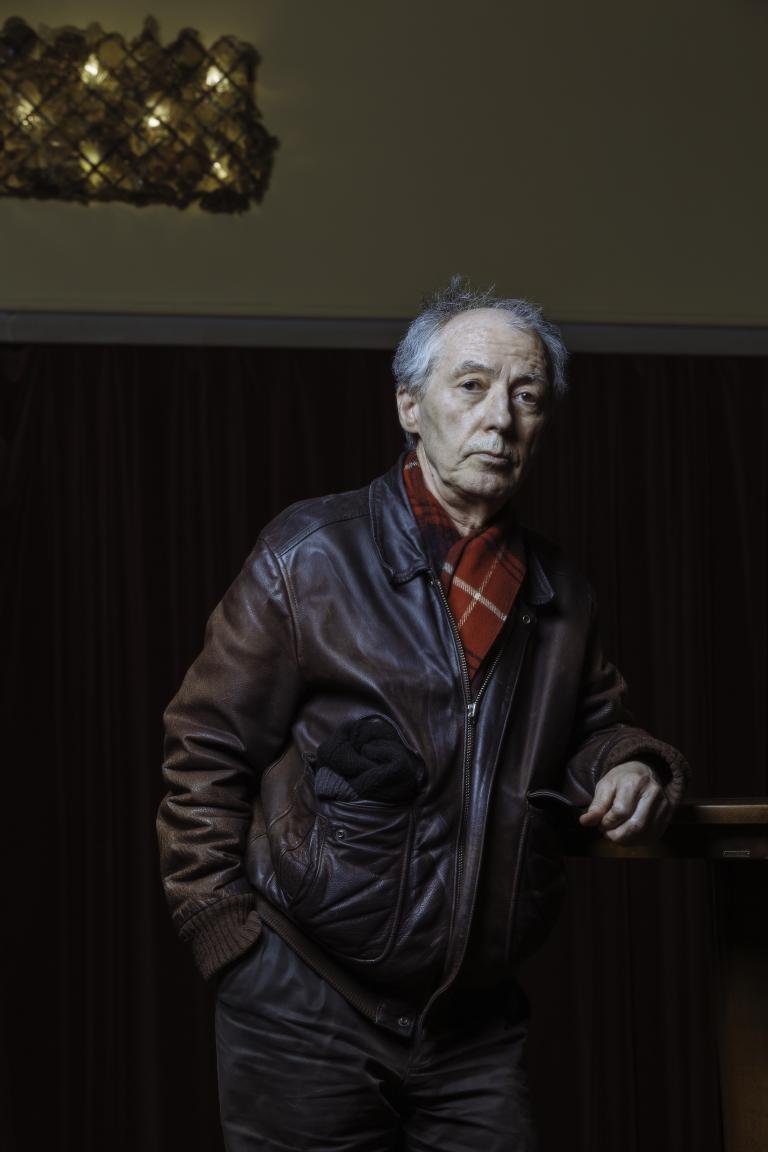

L’immense cinéaste zurichois (et parisien d’adoption), Richard Dindo, est décédé subitement dans la nuit du 11 au 12 février dernier, à 80 ans. La Suisse perd l’un de ses plus grands réalisateurs, formidable témoin du passé, chantre de la mémoire qui faisait parler du présent.

Tout avait très mal commencé. Né à 1944 à Zürich, le jeune Richard Dindo quitte l’école à quinze ans et se met à voyager. Autodidacte, il se forme au cinéma en s’abreuvant de films à la Cinémathèque française, à Paris (déjà). Son premier long métrage, Des Suisses dans la guerre d’Espagne (1973) annonce déjà à la fois son engagement politique et l’ironie avec laquelle il relit l’Histoire. En 1976, il coréalise avec l’écrivain et journaliste Niklaus Meienberg L’exécution du traître à la patrie Ernst S., qui décrit par le menu comment un jeune Saint-Gallois de 23 ans est fusillé en 1942 pour avoir dérobé quatre obus et une grenade anti-char et les avoir remis à un agent allemand contre environ 800 francs suisses – alors que la plupart des industriels helvétiques font commerce avec les Nazis au vu et au su du gouvernement.

A sa sortie, ce film qui remet en cause ouvertement la version officielle de l’histoire suisse va créer une violente polémique, notamment dans les médias et au parlement fédéral. Malgré son succès international, le film n’aura pas droit à la Prime à la qualité de la Confédération, et Niklaus Meienberg sera interdit d’écrire dans les médias du Tages Anzeiger, où il était chroniqueur.

Le destin de Richard Dindo était signé. Il serait un empêcheur de tourner en rond. Qui ose, encore et toujours mettre le doigt là où ça fait mal. Tout en gardant, désabusé, une distance à la fois émue et ironique face à son sujet. Réalisé en 1987, Dani, Michi, Renato und Max est par exemple un extraordinaire constat sur les débordements policiers et les désillusions qui ont fait suite aux espoirs de Züri Brännt, le mai 68 (en 1980) zurichois.

Toujours profondément politique, Richard Dindo interroge régulièrement le passé à l’aune de notre présent. Prenez Genêt à Chatila (1999) : en accompagnant Genêt en Palestine il réveille les fantômes du massacre de Sabra et Chatila. Ou encore Charlotte, «Vie ou théâtre» (1992): à travers l’œuvre de la femme peintre Charlotte Salomon il redonne vie aux spectres de l’Holocauste. Ou encore Le cas Grüninger (1997) : il y évoque la mémoire du capitaine de police Saint Gallois Paul Grüninger qui a sauvé la vie de plusieurs centaines de juifs autrichiens qui fuyaient leur pays et les nazis, mais qui été destitué, et condamné à une exclusion à vie de la police saint galloise.

Richard Dindo aime rendre visible l’invisible. Mélangeant les traces du réel et la fiction littéraire, il faut le voir redonner vie, corps et voix au dernier projet de l’acteur et cinéaste Max Haufler dans Max Haufler, «Der Stumme», réveiller les esprits des proches de Arthur Rimbaud (Arthur Rimbaud, une biographie, 1991), évoquer sans jamais le filmer l’important écrivain Max Frisch, Journal I-III (1981), rencontrer le fantôme du Che (Ernesto «Che» Guevara, le journal de Bolivie, 1994) ou encore s’emparer du souvenir d’Aragon, Matisse ou Kafka. Dindo se saisit de leurs écrits et de leurs œuvres pour réveiller le passé, le souvenir des morts et des absents.

On l’a compris : le thème récurrent de tous ses films, c’est la mémoire. Et la mémoire de l’humanité, elle est pleine de trous qu’il s’empresse de combler avec une pertinence stylistique qui, encore et toujours, continue de troubler, voire de gêner… Au point qu’il peinait, ces dernières années, à convaincre les Suisses à financer ses œuvres, alors qu’il était sans doute un des plus grands maîtres du cinéma contemporain.

L’hommage que lui ont rendu, conjointement, le Festival Visions du réel et la Cinémathèque suisse en 2014 n’était pas seulement mérité, il était indispensable. Nous avons été plus qu’heureux de l’accueillir en nos murs. Il fallait l’écouter parler de ses films. Il y avait beaucoup à apprendre. Sa dernière visite, sur la scène du Capitole en 2019, était pour présenter l’étonnant Le Voyage de Bashô (2017 - 2018), fiction documentaire, sur le poète japonais Bashô (1644 - 1694), « père spirituel » de la poésie haiku. Justement, rendre visible l’invisible, à travers quelques mots…

Il paraît que, de retour à l’hôpital, peu avant son décès, il avait le sentiment de perdre un peu la mémoire. Comme un dernier signe du destin en hommage à celui qui a passé sa vie à l’explorer. Il va profondément nous manquer.

Frédéric Maire

Directeur de la Cinémathèque suisse

Numero di immagini 1 / 4